<2024年入管法改正>新設が決定された「育成就労制度」とは?技能実習制度との違いや特定技能との関係などわかりやすく解説!

更新日2025/3/4

従来の「技能実習制度」が抱える問題点が社会的に注目され、海外からの批判も高まった結果、新たな外国人材受け入れの枠組みとして「育成就労制度」が導入されることが決まりました。技能実習制度を廃止し、育成就労制度に切り替えると言われていますが、その内容は実質的に制度の変更と捉えるのが適切でしょう。

在留資格「育成就労」は、”人材育成”と人手不足解消のための”人材確保”の両方を目的とした在留資格です。

これまで技能実習生を受け入れてきた企業にとっては、この制度変更が自社にどのような影響を与えるのか、大きな関心事となっていることと思われます。

育成就労制度は、現時点ではまだ議論が重ねられている段階ですが、ここでは現時点で明らかになっている情報についてまとめました。

Contents

育成就労制度とは?

前述のリード文の内容と重複しますが、

改めて、新たな育成就労制度は、日本国内で人手不足が深刻な分野における人材育成と人材確保を目的としています。この制度の下で、外国籍の方が日本で活動するための在留資格を「育成就労」といいます。

技能実習制度に代わるものとして導入された育成就労制度は、国際貢献を主眼としていた技能実習制度とは異なり、日本の産業発展に不可欠な人材の育成と安定的な確保を目指すものです。

具体的には、外国人材を3年間の育成期間を経て、特定技能1号の技能レベルに到達させることを目標としています。この目標達成のため、特定技能制度も育成就労制度に適合するように調整される予定です。

技能実習制度の「廃止」という言葉が用いられることが多いものの、実質的には制度の枠組みが大きく変化するものと捉えるのが適切でしょう。

では、なぜ技能実習制度が育成就労制度に変更になるのか、その背景をみていきましょう。

技能実習制度変更の背景にある問題点

技能実習制度は、その運用において多岐にわたる問題点が指摘され、日本国内での議論はもとより、海外からも批判の声が上がる事態となり、制度の見直しに至りました。

特に、以下のような問題点が指摘されています。

1. 制度の目的と現実の乖離

技能実習制度は、本来、開発途上国への技能移転を通じた国際貢献を目的として設立されましたが、実際には国内の人手不足を補う労働力として広く活用されており、制度の掲げる目的と実際の運用状況との間に大きな隔たりが生じている点が問題視されています。

2.技能実習生の弱い立場

技能実習生の置かれた立場の弱さは、社会問題としても度々注目されています。受け入れ企業や、本来技能実習生をサポートすべき監理団体による人権侵害行為、そしてそれに起因すると考えられる技能実習生の失踪など、人権に関わる問題が多数報告されています。

これらの状況を踏まえ、問題点の多かった技能実習制度にメスを入れ、人材育成と人材確保を主眼とする育成就労制度が新たに設けられることとなりました。 本来の目的に沿った、また人権に配慮した適切な外国人材の受け入れ制度を構築するための転換と言えるでしょう。

育成就労制度と技能実習制度の違いは?

育成就労制度新設の背景には、技能実習制度の問題点があることに触れました。

では、両者の制度は具体的にはどのように違うのでしょうか。

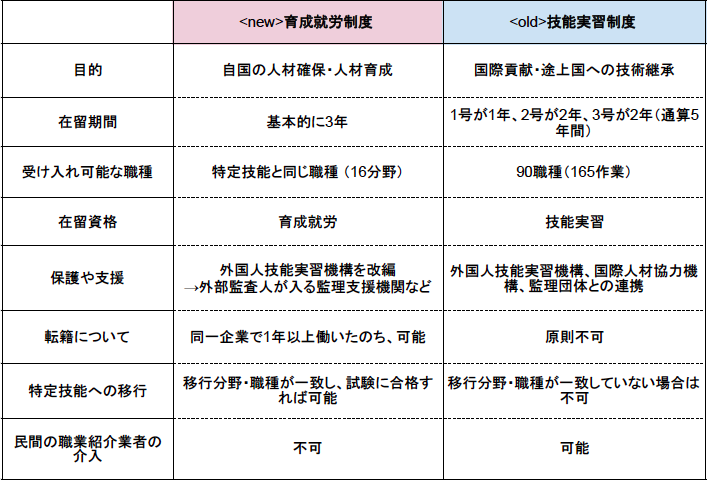

違いを比較表にまとめました。

技能実習制度においては、実際には実習生を労働力として活用する側面が強かったと言えます。しかし、その運用方法が問題視されたことを踏まえ、育成就労制度では、実習という形態を取りながらも、労働力として実質的な貢献を期待できる人材育成を目指す制度設計へと転換されたことが大きな違いです。

技能実習制度では職種・作業が細分化されており、技能実習で経験を積んでも、職種・作業が特定技能では移行対象外だった場合がありました。

一方で育成就労制度では、在留資格を特定技能へと円滑に移行できるよう職種が調整されています。特定技能への移行を前提とした制度に整備されているのです。

また、「転籍」についても、技能実習制度では実習先が過酷な環境の場合であっても転籍などで逃げることができないことから技能実習生が失踪してしまうことが以前から問題となってきました。そうした背景もあり、育成就労制度では条件付きで転籍が認められるようになる予定です。

育成就労制度について

ではここからは、新しく創設される育成就労制度にフォーカスして、より詳しく内容をみていきましょう。

<施行予定時期>

育成就労制度が施行される時期は2027年を目標としています。

<受け入れ対象となる分野・職種>

育成就労制度の受け入れ対象となる分野と職種は、特定技能制度における受け入れ対象分野、いわゆる「特定産業分野」に絞り込まれる見込みです。現在、技能実習制度では90職種(165作業)という幅広い職種での実習が認められていますが、育成就労制度ではこれらの職種も再編されると考えられます。

なお、育成就労制度の創設とは直接的な関連性はないものの、特定技能制度においては対象となる職種分野が拡充される予定です。従来の12分野に加えて、新たに鉄道、林業、木材産業、自動車運送業が追加され、特定技能制度の対象分野は合計16分野に拡大されます。

<転籍について>

現行の技能実習制度では原則として認められていなかった「転籍」が、育成就労制度においては条件付きで可能となる見込みです。

具体的には、

・「やむを得ない事情がある場合の転籍」について、その範囲をより広く、かつ明確に定義し、手続きもより柔軟なものへと改善されます。

・加えて、「技能実習生本人の希望による転籍」、つまり自己都合による転職も制度上認められるようになる予定です。

「やむを得ない事情」による転籍は、技能実習制度においても例外的に認められていましたが、その具体的な基準が不明確であったため、運用において様々な課題がありました。育成就労制度では、この「やむを得ない事情」の範囲を定め、手続きが複雑化しないよう調整が進められています。

さらに、育成就労制度では、一定の要件を満たすことで、本人の意思による転籍も可能となる見込みです。この自己都合による転籍には、以下の要件が設けられる予定です。

・同一の受け入れ先での就労期間が1年〜2年を超えること(就労期間は分野によって異なるとされています)。

・技能検定試験の基礎級に合格していること。

・日本語能力試験で一定レベル(A1~A2相当)以上の能力を有すること。

・転籍先の事業所が適切であると認められること。

・転籍前と転籍後で業務区分が同一であること。

このように、育成就労制度では「転籍」が可能となる予定ですが、ハードルは緩和されるもののまだまだ高いといえます。

<在留資格「育成就労」における要件>

在留資格「育成就労」を取得するためには、就労を開始する時点での日本語能力に関して、一定の基準を満たす必要があります。

具体的には、就労開始前に日本語能力試験A1レベル相当以上の試験に合格するか(これは日本語能力試験N5レベルと同程度の日本語能力とされています)、またはそれと同等の日本語学習を事前に受講することが義務付けられています。

また、出入国管理及び難民認定法(入管法)における重要な変更点として、従来の在留資格「技能実習」が廃止されることが挙げられます。新たに設けられる在留資格「育成就労」が、この「技能実習」に代わるものとなるため、在留資格の条件などについても、両制度間で類似した内容になると考えられます。

<企業側が受け入れるための要件>

育成就労制度のもとで企業が外国人を受け入れるためには、国が定める「特定産業分野」に該当する業種・職種であることが必須条件となります。 現時点では、この点を除き、企業に求められる具体的な要件の詳細についてはまだ明らかになっていません。

受け入れ人数については、各対象分野ごとに上限が設定され、その枠内で運用される方針です。

また、技能実習制度において企業に求められていた、国際貢献という制度趣旨に由来する要件は撤廃されることになります。しかしその一方で、外国人労働者の昇給や日本語能力向上を支援するための新たな要件が企業に課される見込みです。 さらに、現在の特定技能制度において企業に義務付けられている分野別協議会への加入といった要件も、育成就労制度においても同様に求められる可能性が高いと考えられます。

<管理団体の変更>

これまでの技能実習制度において、技能実習生やその受け入れ企業を支援してきた監理団体は、育成就労制度の下では「監理支援機関」へと名称と役割を変え、より独立性を高めた組織運営を目指すこととなります。

過去に悪質な監理団体が存在した事実を踏まえ、国は育成就労制度における監理支援機関の許可要件を厳格化し、外部監査人の設置を義務付ける方針です。この義務化により、これまで課題となっていた不法就労や人権侵害といった問題への対策が強化されることが期待されます。

既存の監理団体が「監理支援機関」として新たに活動を継続するためには、改めて許可申請を行う必要があります。具体的な審査基準や手続きの詳細については、現時点ではまだ確定しておらず、今後の情報公開を注視していく必要があります。

<不法就労助長罪の改正>

外国人に対する不法就労を助長した場合に適用される「不法就労助長罪」も、育成就労制度の導入に合わせて改正されることになりました。

改正によって罰則は強化される見込みで、違反した場合には「5年以下の懲役、または500万円以下の罰金」が科せられるようになります。この厳罰化の背景には、転籍が制度上可能となることに伴い、悪質な仲介業者が増加する懸念があり、そのような事態を未然に防ぐ目的があります。

さらに、「不法就労助長罪」の改正における重要な点として、外国人労働者が来日する前に、母国の送り出し機関に支払う必要のある費用を、受け入れ企業が負担する仕組みが導入される点が挙げられます。この仕組みが整備されることで、外国人労働者の経済的な負担が軽減されるだけでなく、受け入れ企業側も外国人労働者を貴重な人材として適切に保護しなければ、経済的な損失を被るという構造が生まれると考えられます。

<民間の職業紹介事業者の関与について>

育成就労制度においては、民間の職業紹介事業者が制度に関与することは、原則として認めない方向で検討が進められています。

先ほどの不法就労助長罪の改正の話と同じように、育成就労制度では、一定の要件を満たす場合に転籍が認められるようになる一方で、悪質な仲介業者が不当に転籍を斡旋する事態を防ぐため、新たな支援体制が構築されます。

具体的には、監理支援機関、外国人育成就労機構、そして公共職業安定所(ハローワーク)が相互に連携し、転籍を希望する外国人労働者への支援を行うこととなりました。

この連携体制により、悪質な仲介業者や職業紹介事業者が不適切な形で転籍に関与する余地は、大幅に縮小されると見込まれます。

育成就労制度への変更における、企業のメリット・デメリット

技能実習制度から育成就労制度への制度移行は、企業にとってメリットとデメリットの両面あります。

まず、メリットとしては、主に以下の3点が考えられます。

・就労を目的とする在留資格として外国人材を受け入れられるようになる。

・育成就労から特定技能への在留資格の移行が円滑になることで、より長期的な就労が期待できるようになる。

・技能実習制度と比較して、外国人材の日本語能力が向上する傾向にある(在留資格「育成就労」の取得要件として、日本語能力試験の合格が求められるため)。

一方で、デメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。

・外国人材の受け入れにかかる費用が、技能実習制度よりも増加する可能性がある(渡航費や送り出し機関への手数料などを、受け入れ機関と外国人労働者で分担する仕組みが導入される予定のため)。

・技能実習制度では3年から最長5年の在籍期間が一般的であったのに対し、育成就労制度では、早ければ1年で転籍(退職)してしまう可能性も考慮する必要がある。

さらに、デメリットではないのですが、不法就労助長罪の罰則が強化される点についても留意が必要です。不法就労助長罪は、外国人労働者本人ではなく、主に受け入れ企業や人材紹介会社などが対象となる法律です。過失による違反であっても、受け入れ企業が罰せられるケースがあるため、注意をしましょう。

育成就労制度はまだ施行前—動向に注目!

育成就労制度に関して、現時点で明らかになっている情報をまとめました。

育成就労制度は、特定技能への移行をより円滑に進めることを目的とした制度であり、従来の技能実習制度を改変・再編したものであると理解できます。対象となる職種や分野は、特定技能の対象分野と連動させることで、日本社会において現在そして将来にわたって必要となる労働力を確保するための制度として設計されています。

新たな在留資格は「育成就労」と称され、原則として3年間の在留が認められる予定です。

ただし、育成就労制度はまだ施行前であり、具体的な運用に関わる省令などが策定されている段階です。そのため、制度の細部にわたる詳細な内容については、まだ確定していない部分が多く残されています。

外国人材の活用を検討されている企業や機関におかれましては、今後の育成就労制度に関する政府の動向を注視していくことが重要となるでしょう。

株式会社三嶋フーズ

食品製造業 充填ライン(リーダー候補)注目されている介護食品 老舗食品メーカー《正社員》募集!【大阪府東大阪市の求人】

株式会社アクト石原

段ボールケースをメインとした様々なパッケージ素材の製造業務《正社員》募集!【大阪府高槻市の求人】

株式会社ジニア

障がいをお持ちの方への就労に向けた支援の仕事《正社員》募集!【大阪府堺市の求人】

有限会社TKオーガナイズ

【高収入】粉もん屋とん平陸奥・豊里大橋店 キッチン・ホールスタッフ 急募!【大阪市東淀川区の求人】