「特定技能」とはどんな在留資格?制度や技能実習との違いを解説!

更新日2024/12/6

2019年にスタートした「特定技能」という在留資格は、人材不足が深刻な12の分野で外国人が働くことを認める制度です。特定技能を持つ外国人は、1号と2号に分かれており、様々な分野で活躍しています。この制度は、今最も注目されている就労ビザの一つです。この特定技能について、制度の仕組みや資格取得に必要な条件、そしてどのような仕事ができるのかなど、詳しくご説明します。

Contents

新在留資格「特定技能」とは

2018年に成立した改正出入国管理法により、専門的な知識や特定の技能を有する外国人を労働者として受け入れることを目的として、「特定技能制度」が作られ、2019年4月から本格的な受け入れが開始となりました。

この制度で新たに設けられたのが「特定技能」という外国人の日本における在留資格です。

この「特定技能」という在留資格は、従来の留学生や技能実習生と異なり、一定の期間を超えて特定の分野で働き続けることが可能となっています。具体的には、1号と2号の2つの在留資格があり、それぞれ5年、または期間無制限で就労することができます。これにより、介護や建設など、人手不足が深刻な12の分野において、外国人の労働力を活用できるようになりました。

「技能実習」と「特定技能」は何が違う?

名前が似ているからか「特定技能」と間違われやすい制度に「技能実習」が挙げられます。特定技能と同様に、外国人材受け入れの制度である技能実習制度とはどのような違いがあるのでしょうか。

1. 制度の目的と背景

大きな違いは、その「目的」の違いです。

「技能実習」は、途上国の人材育成を目的とした国際貢献の一環であり、日本での技術習得を通じて母国の発展に寄与することを目指しています。人手不足を補うことが目的ではないということです。そのため、 技術の習得が主な目的であり、単純労働は認められていません。また、あくまで一時的な滞在が前提のため、家族の帯同も制限されています。

一方、「特定技能」は、日本の産業における人手不足を解消するために設けられた制度であり、特定の技能を持った外国人を労働力として受け入れることを目的としています。特定技能はまさに「就労」のため、人手不足を補うために設けられた在留資格なのです。そのため、単純労働を含む幅広い分野で働くことが可能であり、一定の条件を満たせば家族の帯同も認められています。

2.就業可能な業種

特定技能と技能実習では、就業可能な分野やできる仕事が異なります。

特定技能は、介護や建設など12分野(今後4分野追加予定)で働くことができ、比較的広範囲な業務を担当できます。

一方、技能実習は、農業や漁業など85種類の職種、156種類の具体的な作業に細かく区分されており、特定の作業に限定されます。

技能実習の経験者は、一定の条件を満たせば特定技能に移行できる場合もありますが、両制度で就業可能な分野や業務内容が完全に一致しているわけではありません。そのため、技能実習で培った経験やスキルが、必ずしも特定技能にそのまま活かせるわけではない点に注意が必要です。

3.在留期間

特定技能と技能実習では、日本で滞在できる期間が異なります。特定技能は、資格を更新することで最長5年間滞在でき、2号に移行をすれば更新回数に制限なく長期滞在が可能です。

一方、技能実習は、技能評価試験に合格し、資格を段階的に更新することで最長5年間滞在できますが、滞在期間の更新には、学科試験や実技試験といった厳格な審査を受ける必要があります。そのため、特定技能のように簡単に滞在期間を更新できるわけではありません。

特定技能制度が導入される前は、技能実習を終えた外国人実習生は日本に留まることができず、必ず母国に帰国しなければなりませんでした。これは、技能実習制度が、「日本で習得した技術を持ち帰り、母国の発展に貢献すること」を目的としていたためです。しかし、特定技能制度の創設により、技能実習から特定技能への移行が可能となり、一定の条件を満たせば引き続き日本で働くことができるようになりました。これにより、技術や日本語を習得した技能実習生は、その経験を活かして日本の社会で活躍し続けることが可能になったのです。

※特定技能への移行は、技能実習2号を修了していることが条件となります。

4.就業先の変更について

技能実習は、技術を習得することが主な目的であり、労働そのものが目的ではないため、一般的に転職という概念はありません。そのため、就業先を変更する場合は、「転籍」という扱いになります。一方、特定技能は、外国人を労働力として受け入れることを目的とした在留資格であるため、同一の職種であれば転職が可能です。さらに、技能実習から特定技能に移行した者も、同様に転職活動を行うことができます。

5.受け入れ方法と受け入れ人数について

技能実習生を受け入れるには、海外の送り出し機関と提携している監理団体を通じて紹介された人材しか雇用できません。一方、特定技能は、企業が自ら採用活動を行ったり、紹介会社を利用したりするなど、受け入れ方法に制限がありません。

また、特定技能には原則として受け入れ人数の制限がないため、企業のニーズに合わせて柔軟に人材を雇用することができます。しかし、技能実習には、企業が適切な指導を行える人数に制限が設けられており、希望する人数すべてを受け入れることができないという点で、特定技能とは大きく異なります。

6.家族の帯同について

外国人労働者にとって、家族と一緒に暮らすことができるかどうかは、日本で長期的に働けるかどうかを左右する大きな要素です。家族と日本で一緒に生活できる環境があれば、より長く日本で働き続けることを検討する外国人は多いでしょう。

制度上、帰国を前提とする技能実習では、家族の帯同は認められていません。

しかし、特定技能では、1号では原則として家族の帯同は認められていませんが、2号であれば、一定の条件を満たせば配偶者や子どもを帯同することが可能です。

7.求められるスキルについて

技能実習制度は、外国人が日本の企業で働きながら日本の技術や技能を習得することを目的としているため、入国時点でのスキルレベルは問われません。

一方、特定技能制度は、日本の産業で不足している技能を持つ外国人を積極的に受け入れることを目的としているため、一定の知識や経験を有していることが求められます。

特定技能は1号と2号の2種類。就労可能な業種(分野)とは?

特定技能は、1号と2号の2つの資格に分かれており、それぞれ対象となる産業分野が異なります。1号は12分野、2号は11分野で、介護分野は2号の対象外となっています。これは、介護分野には在留資格「介護」という別の移行先が存在することから、特定技能2号の創設は見送られたためです。

特定技能2号は、2022年までは「建設」と「造船・舶用工業」の2職種のみでしたが、2019年から特定技能1号で在留している外国人の期限が迫っていることや、日本の産業における人手不足が深刻化していることを背景に、2023年に対象分野が大幅に拡大されました。今後、特定技能2号を取得するために、まずは1号を取得して日本で働くことを希望する外国人が増加すると予想されます。

さらに、人手不足が深刻化する産業に対応するため、特定技能1号の対象分野も新たに4分野が追加されることが決定しました。受け入れ開始時期はまだ未定ですが、今後、より多くの外国人が特定技能で働くことが可能になる見通しです。

【特定技能1号12分野】

・介護(身体介護をはじめとする支援 )

・ビルクリーニング(ビル内部の清掃業務)

・工業製品製造業 (金属プレス加工、鋳造・塗装、電気電子機器組立てなど)

・建設業(土木・建築・ライフラインに関する作業)

・造船・舶用工業(溶接や塗装・加工など)

・自動車整備業(自動車の点検・整備)

・航空業(地上走行支援・貨物取扱業務など)

・宿泊業(宿泊に関するサービス全般の提供)

・農業(栽培や選別・出荷など)

・漁業(漁獲物の処理・保存など)

・飲食料品製造業(飲食料品に関する製造・加工)

・外食業(外食業に関するサービス全般の提供)

<追加予定4分野>

自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

【特定技能2号11分野】※()内の内容は1号と同様

ビルクリーニング、 工業製品製造業、建設業、 造船・舶用工業、 自動車整備業、航空業、宿泊業 、農業 、漁業 、飲食料品製造業 、外食業

では次に、特定技能1号と2号のそれぞれの特徴をみていきましょう。

特定技能1号の特徴

特定技能1号は、特定の産業分野で働くために必要な知識や経験を持っている外国人に対して与えられる在留資格です。取得において学力は問われず、指定された技能試験に合格することでその分野で即戦力として活躍できることが証明され、資格を取得することができます。

<特定技能1号の特徴>

・在留期間:通算で上限5年(1年・6カ月・4カ月)ごとの更新

・家族帯同:認められていない

・雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣雇用が可能

・受入れる企業または登録支援機関によるサポートが義務

・単純労働を含む幅広い業務に従事可能

・技能実習から在留資格を変更(移行)することができる

・日本語レベル:試験で確認(JLPTのN4以上、JFT-basic200点以上)

特定技能2号の特徴

特定技能2号は、特定の産業分野において高度な専門知識や経験を持ち、熟練した技能を有する外国人が、日本で長期にわたって働くことを目的とした在留資格です。特定技能1号と比較して、より高いレベルの技能が求められ、試験に合格することで取得することができます。2023年秋からは、一部の分野を除き、特定技能2号の試験が実施されており、合格した外国人は、原則として在留期間の更新に制限なく、日本で働き続けることが可能です。

<特定技能2号の特徴>

・在留期間:更新回数の上限なし(3年・1年・6カ月ごとの更新)

・家族帯同:要件を満たせば認められる

・雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣が可能

・受入れ企業または登録支援機関によるサポートは不要

・日本語レベル:外食業と漁業ではJLPTのN3以上

・永住権の取得:要件を満たせる可能性がある

・在留資格の申請要件に実務経験が求められる

では次に、特定技能1号、2号それぞれの取得方法について詳しくみていきましょう。

特定技能1号の取得方法

特定技能1号を取得するには、特定技能測定試験に合格する方法と、技能実習から移行する方法の2パターンがあります。

方法①:特定技能測定試験に合格

日本語能力を評価する「日本語試験」と専門分野の技能レベルを評価する「特定技能評価試験」の2種類の試験に合格することが求められます。試験の内容や実施される場所、日程などは、それぞれの専門分野によって異なり、日本国内だけでなく海外でも受験することができます。

方法②:技能実習から移行

「技能実習」から「特定技能」への移行は、技能実習2号を良好に修了し、かつ、これまでの実習内容が特定技能1号の業務内容と関連がある場合に認められます。

さらに、技能実習を3年間良好に修了し(技能実習2号まで)、かつ、これまでの実習内容が移行先の特定技能の業務内容と関連がある場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。ただし、移行先の業務が異なる場合は、日本語試験は免除されますが、技能試験は受験する必要があります。

特定技能2号の取得方法

特定技能2号の取得には、該当の2号の試験に合格することが求められます。従来は特定技能1号からの移行しか認められていませんでしたが、2023年秋からは、他の在留資格を持っている外国人でも、試験に合格すれば特定技能2号を取得できるようになりました。ただし、特定技能2号の取得には、分野によっては、班長経験や一定の実務経験、企業による申し込みなど、追加の要件が設けられている場合があり、特定技能1号で就労経験がないと難しい分野も存在します。また、特定技能1号と異なり、日本語試験に関する規定は明記されていません。

受け入れ企業の要件

特定技能外国人を受け入れるためには以下の要件が必要です。

・受入れ企業の業界が特定産業分野である。

・特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入。(※2024年6月14日から)

・特定技能外国人1号への支援計画の策定実施(雇用後に支援を行う)

特定技能制度では、外国人を受け入れる企業(「受入れ機関(特定技能所属機関)」と呼ばれます)は、その外国人が日本で円滑に生活し、仕事ができるよう、支援計画を作成し、支援を行うことが義務付けられています。しかし、特定技能2号の外国人については、日本での生活経験が長く、日本語能力も高いため、必ずしも企業が支援を行う必要はなく、義務もありません。

この支援の実施において、企業は「登録支援機関」に支援を委託することも可能です。また、場合によっては委託が必須となることもあります。

登録支援機関とは?

特定技能の外国人を雇用する企業は、外国人の生活や仕事に関する様々な支援を行う必要がありますが、これらの業務を、専門的な知識や経験を持つ「登録支援機関」に委託することも可能です。企業自ら支援を行うこともできますが、通常の業務に加えての外国人支援は、負担が大きくなる可能性があります。

登録支援機関は、政府から認定を受けた専門機関で、外国人の支援計画の作成や生活サポートなど、幅広い業務を代行してくれます。

なお、過去2年間外国人を雇用した実績がない企業は、自社での支援は不可で、必ず登録支援機関に委託しなければなりません。また、登録支援機関に委託する場合、全ての業務を委託しなければならず、一部の業務だけを自社で行うことは法律で禁止されているので、注意が必要です。

まとめ

今回は、新しい在留資格である特定技能について解説しました。

特定技能の大きな特徴は、これまで認められていなかった単純労働も、一定の条件下で外国人労働者が従事できるようになった点です。これは、深刻な人手不足や、インバウンド需要への対応、製造業における熟練工の不足といった、日本の社会が抱える様々な課題に対応するためのものです。

企業が外国人労働者を雇用する場合、特定技能は、単純労働が必要な場合に検討すべき選択肢の一つとなります。

しかし、特定技能は全ての産業分野で認められているわけではなく、また、外国人労働者の支援体制を整えることが義務付けられています。そのため、企業は登録支援機関などのサポートを受けながら、自社の状況に合った形で外国人労働者を雇用していくことが重要です。

株式会社三嶋フーズ

食品製造業 充填ライン(リーダー候補)注目されている介護食品 老舗食品メーカー《正社員》募集!【大阪府東大阪市の求人】

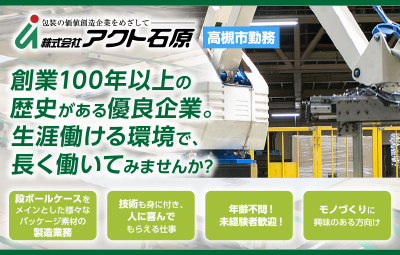

株式会社アクト石原

段ボールケースをメインとした様々なパッケージ素材の製造業務《正社員》募集!【大阪府高槻市の求人】

株式会社ジニア

障がいをお持ちの方への就労に向けた支援の仕事《正社員》募集!【大阪府堺市の求人】

有限会社TKオーガナイズ

【高収入】粉もん屋とん平陸奥・豊里大橋店 キッチン・ホールスタッフ 急募!【大阪市東淀川区の求人】