在留資格とは?要件や取得方法などを解説!

更新日2024/12/12

外国人の方が日本で生活し、働くためには、目的や状況に応じて様々な種類の「在留資格」が必要です。それぞれの資格によって、滞在期間や就労可否、許可される活動内容が大きく変わってくるため、非常に複雑です。またそのため、企業が外国人を雇用する際には、採用担当者がその仕組みを深く理解しておく必要があるでしょう。

今回は、この複雑な在留資格について、基礎からわかりやすく解説していきます。

Contents

在留資格とは

在留資格とは、一言で表すと「日本に合法的に滞在するための資格」のことです。

この資格は、法律で定められたもので、外国人が日本でどのような活動ができるのか、どれくらいの期間滞在できるのかなどを決めています。

在留資格には、就労が認められないものや、特定の仕事に就くことができるものなど、実に29種類もの種類があり、それぞれに滞在期間や活動範囲が定められています。つまり、在留資格を取得することで、その資格に合った範囲内で日本での生活や活動が可能になるということです。

在留資格とビザの違い

外国人が日本に滞在するために必要な「在留資格」は、よく「ビザ」と呼ばれることがありますが、厳密には「ビザ」と「在留資格」は異なるものです。

「ビザ」は、正式には「査証」と呼ばれ、外国人が日本に入国する際に必要なもので、海外の日本の大使館や領事館が発行します。ビザは、いわば日本への入国許可証のようなもので、入国審査が終わるとその役割を終えます。

一方、「在留資格」は、日本に入国した後、日本でどのような活動ができるのか、どれくらいの期間滞在できるのかなどを定めたものです。

よく「就労ビザ」という言葉を耳にするかと思いますが、これは「就労」という活動が認められている「在留資格の一種」です。在留資格のうち就労可能なものをそう呼んでいるのです。

つまり、「ビザ」は日本に入国するための「許可証」、そして「在留資格」は入国後に日本に滞在するための「資格」と、それぞれ役割が異なるのです。

在留資格を取得するための要件は?

日本への入国や滞在を希望する外国人は、原則として在留資格を取得する必要がありますが、「日本国籍を有していない人」がその対象者となります。

在留資格を取得するためには、それぞれの資格に応じた要件を満たす必要がありますが、過去に以下のような問題のある行為を行ったことがある場合は、日本への入国自体が許可されないことがあります。

海外から優秀な人材を採用したいと考えている企業は、これらの点を十分に考慮し、入国審査にスムーズに通るよう、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

・法令違反で刑に処されたことがある

・麻薬などの常用者

・銃や刀剣などを不法に所持

・過去に強制退去となったことがある

・出国命令制度を利用して出国

・犯罪歴などがあり素行が悪い

在留資格の種類

在留資格は、大きく分けると、身分や地位に基づいて比較的自由な活動が認められる「居住資格」と、活動内容や期間などが制限される「活動資格」の2種類があります。私たちがよく耳にする「就労ビザ」は、後者の活動資格の一つです。

活動資格の中には就労が認められていないものも存在します。そのため、外国人が日本で働きたい場合には、必ず「就労」が認められている在留資格を取得する必要があります。単に身分系の資格を持っているからといって、自由に働くことができるわけではない点に注意が必要です。

<居住資格>

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

<活動資格>

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

では、それぞれの在留資格と併せてその就労の可否について見ていきましょう。

●就労に制限のない在留資格:居住資格

地位や身分に基づく在留資格=居住資格では、就労は制限されていません。

・永住者……法務大臣から永住の許可を受けた者。

・定住者……法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。

・日本人の配偶者等……日本人の配偶者や子・特別養子など。

・永住者の配偶者等……永住者の配偶者や子など。

●原則として就労できない在留資格

以下の、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在といった在留資格は、原則として日本で働くことはできません。これらの資格は、学術研究や語学学習など、それぞれの目的を達成するための滞在を許可するものであり、経済活動を目的とした就労は認められていないからです。

・文化活動・・・収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格

(例)日本文化の研究者など

・短期滞在・・・観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格

・留学・・・教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格

・研修・・・日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格

・家族滞在・・・「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格

ただし、文化活動、留学、家族滞在の資格を持つ人の中には、アルバイトなど、一定の範囲内で働くことを許可される場合があります。これを「資格外活動」と言います。資格外活動の許可を得るためには、一定の条件を満たす必要があり、許可を得ているかどうかの確認は、雇用主の責任で行う必要があります。

これらの在留資格を持っている外国人の方を雇用したい場合は、必ず「資格外活動の許可」を得ているかどうかを確認し、許可されている範囲内で雇用する必要があります。

●定められた範囲で就労が可能な在留資格(就労ビザ)

就労可能な在留資格のなかでも、活動内容に制限があるのが以下の19種類です。

・技術/人文知識/国際業務

大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、

単純労働は含まない。

(例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など

・企業内転勤

外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。 活動の範囲は

「技術・人文知識・国際業務」に準じる。

・介護

介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動。

・技能

産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動。

(例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など

・高度専門職1号・2号

「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類される。

(例)研究者、大学の教授、会社の経営者や役員など優遇措置として、複数の在留資格にまたがるような活動が認められている。

・特定技能1号/2号

1号:特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動。

2号:熟練した技能が必要な業務(11分野)に従事する活動。

・技能実習1号/2号/3号

単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動。

・興行

俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動。

・医師

医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動。

・研究

政府関係機関や企業等の研究者としての活動。

・教育

小学校、中学校、高等学校等の教育機関における語学教師などとしての活動。

・法律/会計業務

弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動。

・経営/管理

企業等の経営者、管理者などとしての活動

・外交

外国政府の大使などとしての外交活動。また、その家族としての活動。

・公用

外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動。

・教授

大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。

・芸術

作曲家や作家、画家などの芸術上の活動。

・宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動。

・報道

外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動。

●ケースによって就労可能な在留資格:特定活動

特定活動とは、法務大臣が個々の外国人に対して、その人に合わせた特別な活動を行うことを許可する在留資格です。一般的な在留資格には当てはまらない外国人が日本に滞在するための受け皿のようなものです。

外交官の家事使用人やワーキングホリデーなどが代表的な例で、活動内容も多岐にわたります。そのため、特定活動の在留資格を持っている外国人全員が自由に働くことができるわけではなく、個々のケースによって就労の可否や範囲が異なります。

企業が特定活動の資格を持つ外国人を雇用したい場合は、その人が具体的にどのような活動を行うことが許可されているのか、つまり「就労指示書」の内容をしっかりと確認する必要があります。就労指示書には、その外国人が行うことができる仕事の内容や範囲が具体的に記載されているので、どのような仕事なら問題なくできるのかを判断することができます。もし、就労指示書の内容がよくわからない場合は、最寄りの出入国在留管理庁に問い合わせることをおすすめします。

在留資格の業務範囲に要注意!

外国人が日本で働くためには、実際の仕事内容がその人が持っている在留資格の範囲内である必要があります。在留資格で許可された時間数を超えて働くことや、認められていない活動に従事することは不可能です。

例えば、就労可能な在留資格の代表として「技術・人文知識・国際業務」がありますが、この在留資格は「業務の内容が大学等で勉強した内容などと関係していること」が申請を許可する条件です。

そのため、業務内容と学んだ内容に関連性がないと判断された場合、不許可となってしまいます。

また、「技術もしくは知識を要する業務であること」も条件であり、例えば「飲食店でのホール、工事現場の作業、工場での組み立て作業」などの単純労働は業務として認められていません。

単純労働に従事させた場合は、資格外の活動に従事させたとして不法就労助長罪に問われ、企業も処罰の対象となる可能性があります。

外国人を雇用する際には、その人の在留資格と仕事の内容が一致しているかどうかを、企業がしっかりと確認することが非常に重要です。

在留許可が認められたあとも、業務範囲には注意が必要!

外国人従業員に対して、通常業務だけでなく、事前の研修等においても単純労働が伴う場合、その内容によっては資格外活動とみなされ、不法就労助長罪に問われる可能性があります。新人研修であっても、例えば宿泊業界に多いベッドメイキングやポーター業務など、資格外活動に該当する可能性のある業務内容は慎重に検討する必要があります。短期間の研修は認められるケースが多いですが、念のために出入国在留管理庁に事前に研修計画を提出しておくといいでしょう。

また、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人の場合、転職は可能ですが、新たな職務内容が在留資格の範囲内であることを確認する必要があります。特に、ホテルや旅館などでは、客室清掃などの単純労働が頻繁に行われるため、採用にあたっては、在留資格と業務内容が一致しているか厳密に確認することが重要です。

単純労働が可能な「特定技能」

これまで一般的な就労ビザとして知られてきた技術・人文・国際業務ですが、業務内容と外国人の学歴との関連が求められ、前述の通り雇用できる業務に制限があります。

これに対し、「特定技能」は、学歴要件がなく、単純労働を含む幅広い業務に従事してもらうことが可能な在留資格で、多くの企業が注目しています。

人手不足の現場で日本人に近い形で活躍してもらうことが可能でしょう。

特に、コロナ禍後の入国制限緩和以降は、特定技能を取得して日本に来る外国人が増加しており、 企業が外国人材を雇用する上で、ますます重要な選択肢となっています。

在留資格申請の手続き方法

在留資格の申請手続きは、外国人が日本でどのような活動を行うかによって、必要な手続きが異なります。例えば、新たに日本に滞在したい場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本で滞在している人が滞在期間の更新や資格の変更・切り替えをしたい場合は「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。それぞれの場合でフローも異なります。

またこれらの申請は、原則として本人が行うこととされていますが、企業が国外の外国人労働者を雇用する場合などは、企業が代理で申請を行うケースもあります。

まとめ

今回は、新しい在留資格である特定技能について解説しました。

特定技能の大きな特徴は、これまで認められていなかった単純労働も、一定の条件下で外国人労働者が従事できるようになった点です。これは、深刻な人手不足や、インバウンド需要への対応、製造業における熟練工の不足といった、日本の社会が抱える様々な課題に対応するためのものです。

企業が外国人労働者を雇用する場合、特定技能は、単純労働が必要な場合に検討すべき選択肢の一つとなります。

しかし、特定技能は全ての産業分野で認められているわけではなく、また、外国人労働者の支援体制を整えることが義務付けられています。そのため、企業は登録支援機関などのサポートを受けながら、自社の状況に合った形で外国人労働者を雇用していくことが重要です。

株式会社三嶋フーズ

食品製造業 充填ライン(リーダー候補)注目されている介護食品 老舗食品メーカー《正社員》募集!【大阪府東大阪市の求人】

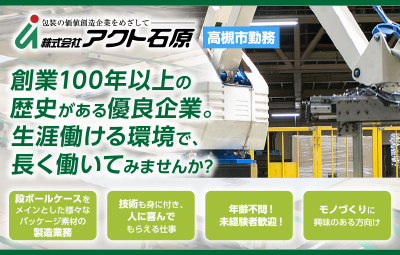

株式会社アクト石原

段ボールケースをメインとした様々なパッケージ素材の製造業務《正社員》募集!【大阪府高槻市の求人】

株式会社ジニア

障がいをお持ちの方への就労に向けた支援の仕事《正社員》募集!【大阪府堺市の求人】

有限会社TKオーガナイズ

【高収入】粉もん屋とん平陸奥・豊里大橋店 キッチン・ホールスタッフ 急募!【大阪市東淀川区の求人】